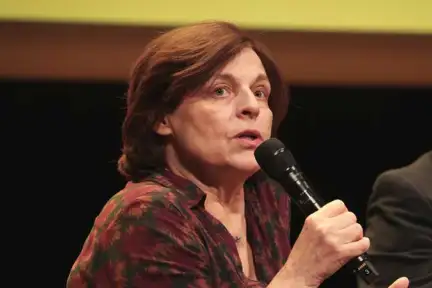

Spécialiste de la politique russe et professeure à Sciences Po Paris, Marie Mendras a récemment signé “La guerre permanente : l’ultime stratégie du Kremlin” (éd. Calmann-Lévy). Dans cette entrevue, elle partage avec les étudiantes de Science Po Rennes ses analyses et explore les leviers d'action possibles pour contrer la désinformation russe, tout en offrant une rétrospective éclairante sur la question. Marie Mendras était l'invitée des Dialogues européens, un cycle de débats publics initié par l'Institut Français pour se questionner sur le rôle et l'avenir de l'Europe, à l'heure du retour de la guerre sur le continent européen.

Récemment, des démocraties nordiques, ont distribué des manuels destinés à sensibiliser leurs citoyens à la gestion des crises. Cette approche visant à renforcer la résilience nationale par la préparation suscite-t-elle davantage de crainte ou favorise-t-elle une prise de conscience face à la désinformation ?

Je pense qu’il y a plusieurs niveaux d’analyse. D’abord, l’éducation des citoyens face à la désinformation est essentielle et nous aurions dû commencer beaucoup plus tôt. Si les pays scandinaves tout comme les pays baltes sont déjà à la pointe, il me semble aussi que l’Union Européenne et son Parlement ont publié des rapports, font travailler des chercheurs comme c’est le cas du centre de recherche fondé à Kyiv à l’Académie Mohyla avec lequel je travaille régulièrement.

Dans le cadre de votre travail et de votre expérience à Kyiv, quels enseignements avez-vous tiré de la stratégie russe ?

Après l’annexion de la Crimée, j’ai rencontré de jeunes chercheurs qui ont lancé leur site “Stop Fake News”. Ils ont entrepris à la fois un travail de recherche, de conceptualisation et de méthode pour véritablement comprendre le système de désinformation développé par les Russes. Pour eux, et ils l’expliquaient déjà en 2014, la désinformation a été préparatoire à l’agression et la stratégie d’annexion de la Crimée.

À quoi servent ces discours de désinformation ? Sont-ils une arme véritablement efficace dans la guerre menée ?

On remarque que des guerres ont toujours été menées pour tromper l’ennemi. Il n’y a rien de vraiment nouveau dans la stratégie russe, si ce n’est les proportions prises avec Internet. Si le discours russe a commencé à circuler librement avant 2014, ensuite, Moscou a décidé d’être en confrontation avec les occidentaux et de ne plus se cacher. Sans nul doute, il y a clairement eu de la part du FSB et des autorités poutiniennes, une stratégie d’infiltration et d’ingérence, pour faire fleurir ce type de récit basé sur des faits inexacts et inventés. Et dès 2007, les russes ne se gênaient plus, ils se moquaient des apparences, à l’image de Poutine qui décide à cette époque-là de ne plus du tout cacher les fraudes autour des élections moscovites.

Comment fonctionnent ces stratégies ?

L’effet escompté par la stratégie de subversion russe, c’est que plus rien ne soit compris comme vrai et et que toutes les interprétations soient possibles. Il y aussi une dimension qu’il ne faut pas oublier dans la désinformation et la subversion : c’est la violence. Il faut sidérer les gens par une forme de violence verbale perpétuelle. Cette violence est devenue une redoutable arme de guerre ou de confrontation. Vladimir Poutine l’avait dit clairement lors de son discours à la conférence pour la sécurité à Munich, il y a 20 ans, en février 2007.

Au-delà de leur fonctionnement, quelles sont les conséquences concrètes de ces stratégies de désinformation sur les sociétés et les institutions ?

In fine, le but est toujours le même : affaiblir ses propres institutions publiques pour installer un pouvoir de type personnel, corrompu et finalement assez brutal. On parle de “violence politique” qui vise à imposer aux citoyens un récit officiel qui devient une politique de revanche. Ces dirigeants cherchent à déstabiliser les autres pour pouvoir créer la confusion. Parfois même, avec l’émergence de positions inacceptables en démocratie, affirmant que le problème de la guerre est autant celui des Russes que des Ukrainiens alors que la réalité est claire : la Russie est l’agresseur et non l’Ukraine.

À propos de Trump, son élection à la Maison Blanche va-t-elle créer un déclic, un sursaut pour la défense européenne[1] ?

Oui bien sûr. Je trouve qu'aussi bien en Europe, qu’à l’OTAN et les Ukrainiens eux-mêmes : nous avons tous plutôt bien réagi. La première étape a été d’accepter la situation en se disant “c’est ainsi, il va falloir travailler avec cette administration Trump”. Zelensky a d’ailleurs eu beaucoup de courage d’insister pour rencontrer Trump en marge des Nations Unies à New York, le 11 septembre dernier, malgré toutes les injures qu'il avait déversées sur lui.

Nous avons aussi tous bien considéré qu’il était essentiel d’avoir tous les boucliers possibles et de diversifier nos interlocuteurs au-delà de la Maison Blanche. Heureusement, la situation n’a rien de comparable à celle de Moscou, où personne d’autre que Poutine n’est en position de dialoguer avec nous, européens.

Face à des dirigeants comme Trump ou Poutine, comment les pays européens et leurs alliés se réorganisent-ils pour préserver leur sécurité et leur autonomie stratégique ?

Je vois un certain nombre de réactions, de décisions politiques d’envoi d’armes, de consolidation de groupes de pays à l’image des huit États du Nord (les trois pays baltes et les scandinaves) qui coordonnent leur politique d’aide militaire. Cela consolide d’autant plus l’OTAN et l’Union Européenne que d’avoir des groupes régionaux au sein desquels tout le monde est pour soutenir l’Ukraine quoiqu’il arrive. Et je pense que V.Zelensky a bien pris la mesure du risque d’une diminution significative de l’aide américaine dans l'année à venir, en considérant la possibilité d’un cessez-le-feu.

Dans ce contexte de guerre en Ukraine et de tensions internationales, quelles seraient les conditions indispensables pour garantir un cessez-le-feu viable et une sécurité durable pour l’Ukraine ?

Le président ukrainien cherche à évaluer la réaction de ses alliés, en posant une question simple : s’il parvient à obtenir un cessez-le-feu avec l’assentiment de sa population, c’est avec des garanties qui seraient égales à une intégration très rapide à l’OTAN et des engagements de sécurité pour la période entre le début d’application du cessez-le-feu et l’installation d’un cadre de négociation multilatéral. Des garanties essentielles qui permettraient, à terme, la libération des régions ukrainiennes illégalement et brutalement occupées.

De l’autre côté, cela constitue également un test pour Vladimir Poutine, qui a lancé la guerre de Géorgie et la guerre en Ukraine, justement pour envoyer un signe de menace clair si nous ouvrons les portes de l’OTAN ou de l’Union Européenne à la Géorgie, à la Moldavie ou à l’Ukraine.

[1] NDLR : L'entretien a été réalisé le 30 novembre 2024, avant l'investiture de Donal Trump